Wenn Aleksandra Martynczuk mit Sohn Kamil und Tochter Maja beim Abendessen sitzt, kommt es schon einmal vor, dass Kamil zu seinem Papa Giannis so etwas sagt wie: "Papa, Pommes heißen auf Polnisch frytki!". Der Vierjährige begriff schon früh, dass sein Vater kein Polnisch spricht, und begann ganz automatisch, zu übersetzen. Das ist typisch für Familien wie die von Aleksandra und Giannis, in denen Kinder bilingual erzogen werden. Und die gibt es immer mehr: Experten schätzen, dass mittlerweile rund ein Drittel der Kinder in Deutschland von klein auf mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen.

Mama spricht Polnisch, Papa Deutsch

Aleksandra, die mit 19 Jahren aus Polen nach Berlin kam, wusste schon immer, dass sie ihren Kindern das Polnische mit auf den Weg geben würde. Die freie Tutorin und Fitnesstrainerin lernte schon früh Deutsch. Ihre Eltern bezahlten sogar Privatstunden, weil sie ihr den Weg für ein Studium in Deutschland ebnen wollten. "Später habe ich in Berlin Sprachen studiert. Ich weiß also, wie schwer es ist, als Erwachsene eine neue Sprache zu lernen", sagt sie. Umso schöner, wenn man eine Sprache ganz nebenbei lernt, wie ihr Sohn und ihre Tochter. Für sie fühlt es sich auch natürlicher an, mit ihren Kindern Polnisch zu sprechen. Aleksandra und ihr Partner leben heute in Bremen. Ihre Eltern sind in Polen geblieben und sprechen kein Deutsch, auch deswegen war es ihr wichtig, ihren Kindern die Sprache zu vermitteln – damit sie mit Oma und Opa ganz unbekümmert kommunizieren können.

Sprache muss Spaß machen

Wie ist ihr das gelungen? Aleksandra hat die "One Parent, one Language"- Strategie angewendet – das bedeutet, jeder Elternteil spricht mit dem Kind in seiner Muttersprache. Dazu raten auch Experten wie Anja Leist-Villis, die seit Jahrzehnten zu diesem Thema forscht. "Eltern sollten mit ihren Kindern in der Sprache sprechen, in der sie sich emotional am wohlsten fühlen und die sie am besten beherrschen", rät die Erziehungswissenschaftlerin. Es sei aber auch wichtig, dabei gelassen zu bleiben. Man solle sich nicht unter Druck setzen, wenn man dabei nicht immer konsequent ist. Wichtig sei es, den Spaß an der Sprache zu wecken und sich mit den Kindern Zeit für Gespräche zu nehmen. "Das Kind soll die zweite Sprache als Bereicherung, nicht als lästige Pflicht empfinden", erklärt Anja Leist-Villis.

Die Vorteile (und Nachteile?) der Zweisprachigkeit

Maja Matovic (33) lebt mit ihrem Partner Christian (42) und ihrem Sohn Anton in Berlin. Die gebürtige Slowenierin wuchs selbst dreisprachig in dem kleinen Örtchen Vrhnika auf, ihr Vater stammt aus Serbien, die Mutter aus Bosnien. In der Schule sprach sie Slowenisch, zu Hause mit Mama und Papa Bosnisch und Serbisch. "Davon habe ich profitiert", sagt Maja, die heute als Model und Bookerin arbeitet. "Ich interessiere mich sehr für Sprachen und kann Dialekte wie das tirolerische Deutsch meines Freundes leicht verstehen. Dreisprachig aufzuwachsen hat mir dabei sicherlich geholfen." Mit ihrem Sohn Anton spricht sie Slowenisch, weil sie sich in dieser Sprache emotional zu Hause fühlt.

Mit einem Jahr und vier Monaten ist der kleine Anton noch ganz am Anfang des Spracherwerbs – doch die Zweisprachigkeit macht sich schon jetzt bemerkbar. "Kürzlich bat ich ihn nach dem Duschen, mir ein Handtuch zu ge- ben – und sagte das slowenische Wort, ,brisača‘. Er schaute mich kurz an und begann, ein Handtuch aus dem Regal zu ziehen. Das hat mich sehr bewegt", erzählt Maja.

Manchmal vermischt Anton die beiden Sprachen. "Wenn er den Schnuller möchte, dann formt er eine Mischung aus dem slowenischen Wort 'Duda' und dem deutschen 'Schnuller' und sagt 'Dudler'", erzählt Maja.

Muss man sich deshalb Sorgen machen? Laut Anja Leist-Villis sei das kein Problem: "Kinder vermischen Sprachen – das ist ganz normal und kein Grund zur Sorge." Auch wenn Kinder sich eine Zeit lang weigern würden, in der Nicht-Umgebungssprache zu sprechen, sei das kein Anlass zur Panik. Sie rät: "Nicht werten, nicht so tun, als würde man das Kind nicht verstehen, aber selber in der Sprache bleiben." So kann die Mehrsprachigkeit auch gelingen, wenn das Kind zum Beispiel in der Trotzphase steckt.

Kinder bilingual erziehen – worauf Eltern achten sollten

Die Globalisierung macht es möglich – immer mehr Babys und Kinder wachsen zweisprachig oder sogar mehrsprachig auf. Viele Eltern sehen darin eine Chance, andere sorgen sich: Lernt unser Kind richtig sprechen? Es kommt auf das Wie an, sagen Experten. Dazu folgende Beispiele:

- Zwei Sprachen gleichzeitig: Die Mutter spricht deutsch, der Vater spanisch. Wenn sie konsequent bei ihrer Muttersprache bleiben, lernt Tochter Anna beide Sprachen – unterschiedlich schnell. Mag sein, dass Anna zum Sprechenlernen etwas länger braucht als andere Kinder und dass sie mit vier, fünf Jahren Fehler macht, weil sie Regeln einer Sprache in die andere überträgt. Aber das wächst sich mit der Zeit aus.

- Bitte nicht mischen: Luca soll Deutsch lernen. Seine italienische Mutter, die ihn versorgt, beherrscht das aber nicht perfekt. Dann soll sie die Sprache benutzen, die ihr am Herzen liegt, rät Dietlinde Schrey-Dern vom Bundesverband für Logopädie. Wenn die Mutter sich für Deutsch entscheidet, darf sie das Schlaflied oder die Fingerverse trotzdem auf Italienisch singen. Sie soll nur nicht willkürlich Brocken aus beiden Sprachen vermischen.

- Lernen mit Spielkameraden: Sezens Eltern sprechen nur wenig Deutsch, sie soll die Sprache aber lernen. In diesem Fall bleiben die Eltern am besten bei ihrer Muttersprache, sorgen aber dafür, dass Sezen viele Kontakte zu deutschen Kindern findet. Kindergarten und Schule allein schaffen das nicht alleine!

- Eltern sind keine Sprachlehrer: Beide Eltern sind Deutsche, Paul soll aber früh Englisch lernen. Ein zweisprachiger Kindergarten wäre dann toll, auch Ferien im Ausland oder englische Lieder bieten erste Lernanstöße. Dagegen raten Experten Eltern davon ab, sich selbst als Sprachlehrer zu betätigen. Das führe oft zu unnatürlichen Situationen und könne sogar die Eltern-Kind-Beziehung beeinträchtigen.

Zweisprachig erziehen auf Englisch und Deutsch

Auch Eva Whitener erzieht ihre drei Söhne zweisprachig. Die Anwältin lebt mit ihrem Ehemann Rob, einem Amerikaner, in Kronberg im Taunus. Sie beobachtet, dass ihre Kinder die Mehrsprachigkeit als großen Vorteil empfinden. "Sie sind richtig stolz auf ihren amerikanischen Background, und gleichzeitig merken sie, dass sie ihrem Vater in manchen deutschen Gepflogenheiten voraus sind und ihm sogar etwas erklären können, das er noch nicht wusste. Das stärkt natürlich ihr Selbstbewusstsein", sagt Eva Whitener. "Und dass unsere Nachbarn aus Seoul koreanisch sprechen, ist für sie völlig normal."

Für Anja Leist-Villis durchaus typisch: "Mehrsprachig aufwachsende Kinder haben ein höheres Bewusstsein für Sprache. Sie denken früher als andere Kinder über Sprache nach, stellen Vergleiche zwischen Sprachen an und Unterschiede fest." Zudem würden diese Kindern eine hohe Sensibilität in der Kommunikation entwickeln, weil sie sehr genau hinsehen und verstehen, was ihr Gegenüber braucht.

Zwei Sprachen lernen – ohne Vokabelpauken!

In den ersten drei Lebensjahren lernen Kinder Sprachen anders als später im Leben. "Die frühe Mehrsprachigkeit hat den Vorteil, dass Kinder Sprachen erwerben, ohne sich dafür bewusst anstrengen zu müssen", erklärt Leist-Villis. Eltern, die unschlüssig sind, ob sie mit ihrem Kind ihre nichtdeutsche Muttersprache sprechen sollen, rät sie deswegen, das zu tun – und auch Mütter und Väter, die es nicht immer schaffen, sich an die "One Parent, one Language"- Maxime zu halten, ermutigt sie. "Auch wenn es nicht gelingt, immer mit dem Kind in der Nicht-Umgebungssprache zu sprechen, nehmen Kinder daraus etwas mit. Sie lernen so von klein auf ganz selbstverständlich, dass es verschiedene Sprachen gibt", sagt sie. Und auch das kann später Lust auf Fremdsprachen machen.

Zweisprachige Kindergärten für alle!

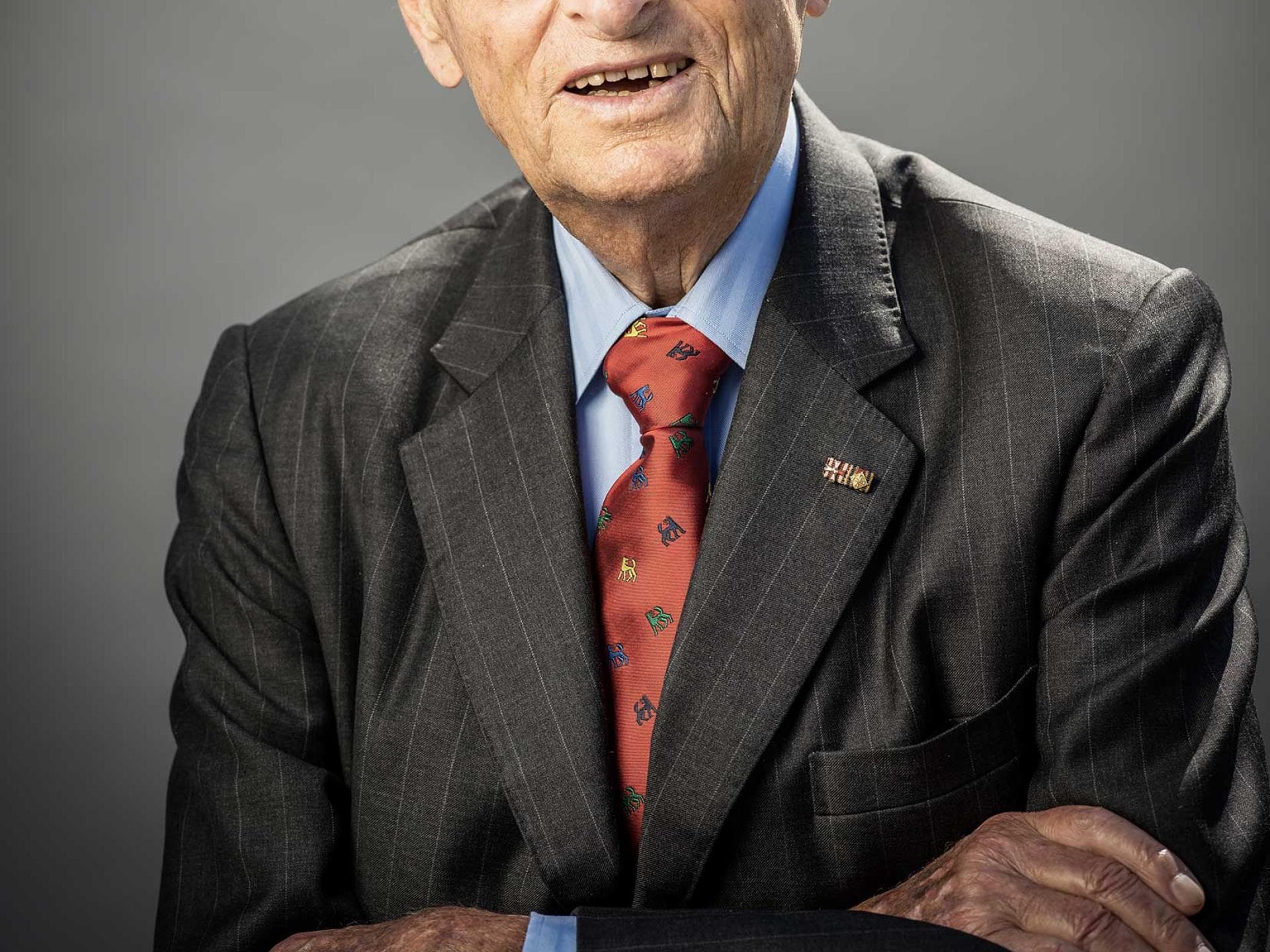

Er ist 95 Jahre alt – und setzt sich für die Zukunft der Kleinsten in unserem Land ein: Der ehemalige VW-Chef Carl Hahn (siehe Foto) fordert bilinguale Kitas für alle!

"Kinder lernen Fremdsprachen am leichtesten zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr", erklärte er kürzlich auf einer Pressekonferenz. Dies geschehe spielerisch, mit einer unvollstellbaren Geschwindigkeit und sozusagen ganz automatisch. Bereits in der Grundschule falle es dem Gehirn der Kinder schon hundertmal schwerer, sich eine neue Sprache anzueignen. Deshalb müsse auch den Minis, die zu Hause mit nur einer Muttersprache aufwachsen, die Chance auf Zweisprachigkeit in der Krippe oder im Kindergarten gewährt werden. "Wir können mit relativ geringen Investitionen unseren heutigen und zukünftigen Bürgern ein glücklicheres, ja sogar längeres und gesünderes, intelligenteres Leben ermöglichen." Forschern zufolge sind mehrsprachige Kinder zum Beispiel schneller darin, ihre Strategie zu ändern, wenn sie bei einer Aufgabe nicht weiterkommen – und tatsächlich schützt die bilinguale Erziehung die Kinder Studien zufolge später zum Beispiel vor Demenz – weil das Gehirn schon maximal früh trainiert wird. Carl Hahn denkt als ehemaliger Manager aber noch weiter: "Wir können im internationalen Wettbewerb nur erfolgreich sein, wenn wir auch die besten Köpfe haben", sagt er, "denn die Konkurrenz schläft nicht und wird täglich größer."

Trick: Französischsprachige Filme gucken

Miguel ist Fußball-Fan. Na klar, schließlich wohnt der 13-Jährige in Bochum. Ein Foto der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 2014 sucht man an den Wänden seines Kinderzimmers allerdings vergebens. Stattdessen lachen die Helden der Équipe Tricolore – Weltmeister von 2018 – den Besucher an. Der Gymnasiast hat sich fantechnisch für das Heimatland seiner Mutter entschieden. Nathalie Piquet stammt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Laval im Nordwesten von Frankreich. Sie kam als junge Frau nach Deutschland, um Germanistik zu studieren, und blieb – der Liebe wegen. Miguels Vater, Markus Veldhoen, ist Jurist mit holländischen Wurzeln.

Als Miguel kleiner war, sprach Nathalie Piquet mit ihrem Sohn konsequent Französisch, sein Vater Deutsch. Mittlerweile ist die Familiensprache eher Deutsch. "Je kleiner die Kinder sind, desto eher sollten die Eltern ihre Muttersprache verwenden", erklärt Nathalie. "Alles andere würde sich allzu künstlich anhören.“ Außerdem hat die 50-Jährige immer Wert darauf gelegt, dass ihr Sohn Französisch so spielerisch wie möglich erwirbt. "Wir wollten unseren Sohn nicht stressen. Deshalb musste er bei uns auch nicht Französisch lesen oder schreiben. Und ständig korrigiert habe ich ihn auch nicht. Das mache ich als Lektorin an der Uni ohnehin schon den ganzen Tag.“

Keine Frage: Bei den Piquets geht es locker zu. Nicht die Bildung steht im Vordergrund der zweisprachigen Erziehung, sondern der Spaß an gelungener Kommunikation. "Uns war es einfach wichtig, dass Miguel sich mit seinen französischen Großeltern und seinen Cousins und Cousinen gut verständigen kann. Wir glauben nämlich, dass eine zweite Sprache für Kinder einen praktischen Wert haben muss. Sonst finden sie keinen Spaß an der Sache und wenden sich irgendwann von der weniger dominanten ab. Deshalb haben wir auch nicht darauf gepocht, dass Miguel auf eine bilinguale Schule geht." Stattdessen haben die Piquets kleine Tricks angewandt, um den kindlichen Spracherwerb zu fördern. Französischsprachige Filme etwa werden bis heute nur in der Originalsprache angeschaut. Nathalie Piquet sagt: "Das war sehr einfach, solange Miguel noch klein war. Da wusste er einfach nicht, dass es auch eine deutsche Fassung gibt. Heute akzeptiert er es, dass wir Filme erst beim zweiten Durchgang auf Deutsch anschauen."

Sobald zweisprachig aufwachsende Kinder in die Kita oder in die Schule kommen, wird die Mehrheitssprache ohnehin dominanter. In der Schule wählte Miguel – natürlich – Französisch statt Latein. Mit seiner Lehrerin hat er Glück. Sie bildet gerne ein Team mit dem Jungen. Nathalie Piquet ist darüber sehr froh, denn sie kennt auch andere Beispiele: "Manchmal fühlen sich Lehrer, die eine Fremdsprache unterrichten, von einem zweisprachigen Kind in ihrer Kompetenz bedroht. Das ist dann für beide Seiten nicht besonders schön." Miguel nickt und sagt: "Meine Lehrerin ist toll. Auch wenn ich manchmal als Aushilfslehrer herhalten muss." Das findet der Teenager genauso nervig wie manche Mitschülerinnen und Mitschüler: "Sag mal Arztkittel auf Französisch! Und manchmal will jemand ein Schimpfwort auf Französisch wissen, nur um das Wort dann gleich dem Lehrer zu petzen." Normalerweise hält Miguel die beiden Sprachen strikt auseinander. Nur wenn ihm ein Wort gar nicht einfallen will, benutzt er die deutsche Entsprechung. Lustig findet er eher Papas Sprachschnitzer. Nathalie Piquet nickt lachend: "Auf unserer Hochzeit ging es um die Blumendekoration. Statt nach Reißzwecken – "punaises" – zu fragen, fragte mein Mann nach "puces“ – Flöhen. Solche Verwechslungen sind mir im Deutschen früher aber auch passiert. Da wollte ich mir bei der Nachbarin schon mal einen Hubschrauber statt eines Staubsaugers ausleihen."

Hat sich Miguel irgendwann mal geweigert, Französisch zu sprechen? Nathalie Piquet sagt: "Nicht direkt verweigert, aber eben lieber deutsch geantwortet! Ich denke, dass unsere französische Verwandtschaft – wir sind als Familie zwei- bis viermal im Jahr in Frankreich – bislang dafür sorgt, dass die Sprache ihm wichtig bleibt." Ebenso wie die Tatsache, dass seine Französischkenntnisse ihm schon Türen geöffnet haben. Zum Beispiel beim Fußball. Der Gymnasiast hat Anthony Losilla, Franzose in Diensten des VfL Bochum, bei dessen Start im Ruhrgebiet einfach mal einen Brief geschrieben. "Anthony hat uns dann zu Hause besucht und sogar ein Fußballspiel von mir angeschaut!", erzählt Miguel begeistert. "Wir lagen null zu zwei hinten, und dann habe ich – weil ich Anthony am Spielfeldrand sah – noch die Treffer zum Sieg gemacht", erzählt er stolz.

Autorinnen: Sarah Borufka und Annette Lübbers