Dieser Artikel enthält unter anderem Produkt-Empfehlungen. Bei der Auswahl der Produkte sind wir frei von der Einflussnahme Dritter. Für eine Vermittlung über unsere Affiliate-Links erhalten wir bei getätigtem Kauf oder Vermittlung eine Provision vom betreffenden Dienstleister/Online-Shop, mit deren Hilfe wir weiterhin unabhängigen Journalismus anbieten können.

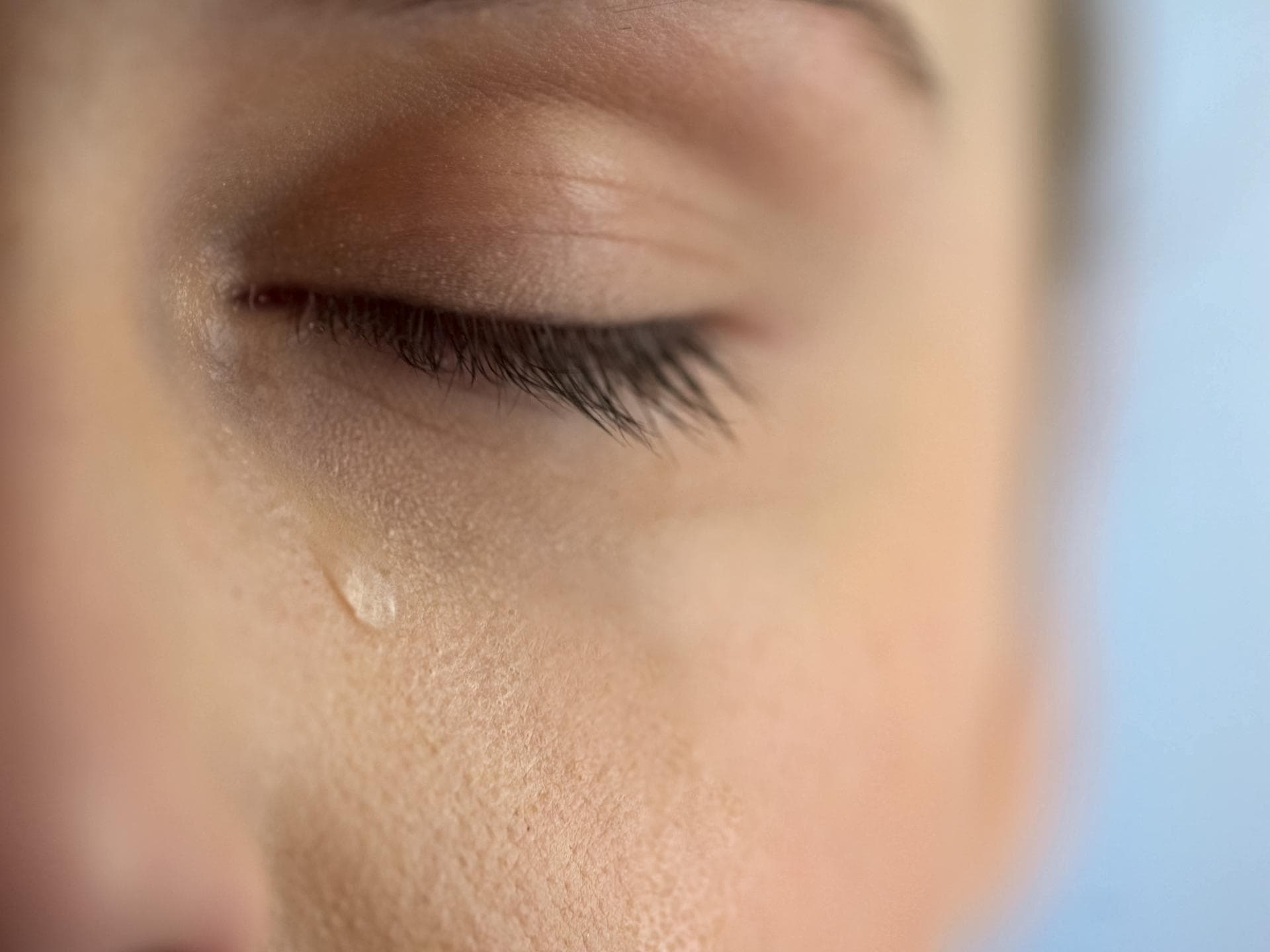

Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um eine schwierige Geburt, die bei betroffenen Frauen starke und traumatische Gefühle hervorrufen können.

Liebe Sophie,

an einem sehr kalten, aber sonnigen Dezembernachmittag saßen dein Papa und ich im Auto. Wir waren auf dem Weg zum Krankenhaus in der Nähe von unserem Wohnort Windsor im Westen von London, beide in richtig guter Stimmung und ziemlich aufgekratzt. Aus den Lautsprechern dröhnte der R.E.M.-Song, den ich dir später oft vorgespielt habe. Wir beide sangen den Refrain aus Leibeskräften mit: "It’s the end of the world as we know it (and I feel fine…)". Das Lied gehörte zu meiner Playlist für deine bevorstehende Geburt. Unsere Hebamme hatte mich schon darauf vorbereitet, dass eine Geburtseinleitung ziemlich lange dauern kann, weshalb ich für alle Gefühlslagen die passende Musik und auch ein paar Hörbücher auf meinen iPod heruntergeladen hatte.

Ich wusste nicht, was mich erwartete, hatte ich doch so sehr auf einen natürlichen Wehenbeginn gehofft. Aber deine Pläne sahen anders aus: Du warst bereits zwei Wochen überfällig, also riet mir die Hebamme, die eine natürliche Geburt eigentlich bevorzugte, schließlich doch zu einer Einleitung.

In den Wochen zuvor besuchte ich einen Geburtskurs speziell für Hypnobirthing. Die Idee, sich voll und ganz auf den Atem zu konzentrieren und mir den gesamten Geburtsprozess als sich öffnende Blüte vorzustellen, sprach mich sehr an. Ich übte die Regenbogen-Meditation fast täglich und konnte mich gut mit Bauchatmung an meinen sogenannten "Wohlfühlort" versetzen.

Ich wollte am liebsten umdrehen, die Atmosphäre war nicht angenehm ...

Da waren wir also nun. Mit sehr mulmigen Gefühlen betrat ich das Krankenhaus. Als wir auf der Station ankamen, herrschte Hektik, und es dauerte eine Weile bevor wir mit jemandem sprechen konnten. Ich wurde nervös und wollte am liebsten umdrehen, die Atmosphäre war nicht angenehm und die Klinik ganz und gar kein Ort, der mir Zuversicht gab.

Als wir endlich einchecken konnten, sagte die Hebamme, dass gerade keine Betten frei wären und wir doch noch für eine Stunde in die Cafeteria gehen sollten. Es dauerte letztlich doppelt so lange, bis mir endlich ein Bett zugewiesen wurde, allerdings verbunden mit der Information, dass ich an diesem Tag nicht mehr eingeleitet würde, da auch auf der Geburtenstation alle Betten belegt seien und es außerdem an Personal mangele. Eventuell könne man es nachts versuchen, sicher sei das aber nicht. Die Schwester war schon fast aus der Tür, als sie noch hinzufügte, dass dein Papa nicht bleiben könne und dass sie sich mit ihm in Verbindung setzen würden, wenn die Einleitung begänne.

Wir starrten uns an. So war das aber gar nicht geplant! Dein Papa verabschiedete sich, und ich blieb zurück, etwas verloren und einsam. Ich teilte das Zimmer mit fünf anderen Frauen. Einige davon hatten schon ihr Einleitungszäpfchen bekommen, weshalb ihre Partner bleiben durften. Eine der Hebammen zog einen Vorhang um mein Bett herum und riet mir, ein bisschen zu schlafen, da eine Einleitung in den frühen Morgenstunden sehr wahrscheinlich sei. Ich fühlte mich verlassen und ziemlich unwohl, am liebsten wäre ich heimgegangen.

Ich versuchte mich zu beruhigen und hörte über meine Kopfhörer ein bisschen Musik und die Regenbogen-Meditation, ich versetzte mich an meinen Wohlfühlort und fand wieder ein bisschen Ruhe und Zuversicht. Dann döste ich etwas ein. Gegen Mitternacht wachte ich auf und fühlte ein leichtes Krampfen im Unterleib. Wie jetzt? Möchtest du nun doch von allein auf die Welt kommen? Ich war so aufgeregt. Am liebsten hätte ich sofort deinen Papa angerufen, aber ich wollte erst mal abwarten, was passiert. Ich trug in meine App ein, wann, wie lange und wie stark das krampfähnliche Gefühl war. Wie aufregend!

Ich versuchte, mich zu entspannen und vielleicht wieder etwas zu schlafen, doch ich konnte nicht aufhören, in mich hineinzuhorchen, ob da noch mehr kommt. Um mich herum wurde es etwas lauter, manche Frauen hatten wohl schon regelmäßigere und stärkere Wehen, konnten aber noch nicht auf die Geburtsstation verlegt werden aufgrund des Bettenmangels. Am Gang herrschte helle Aufregung, ich hörte eine Frau laut stöhnen und eine Hebamme laut sagen: "Ich weiß nicht wohin mit ihr!" Gleichzeitig betätigte eine Patientin in meinem Zimmer die Klingel, weil ihr schlecht war und sie mit jemandem sprechen wollte. Niemand kam. Derweil drangen vom Gang neben dem lauten Stöhnen nun auch Schreie herein. Offenbar brachte die Frau, die ich eben schon gehört hatte, ihr Kind vor unserer Tür zur Welt. Nach einiger Zeit hörte ich einen kleinen Schrei, und alles beruhigte sich wieder.

Du wolltest dich wohl endlich auf den Weg zu mir zu machen

Eine der Hebammen kam zu uns, um nach meiner Zimmernachbarin zu sehen, die zuvor geklingelt hatte. Ich spürte eine weitere Kontraktion, sie dauerte nur ein paar Minuten und schmerzte nicht sehr, aber es bestand kein Zweifel: Du hattest dich wohl dazu entschlossen, dich endlich auf den Weg zu mir zu machen. So verstrichen die nächsten Stunden, ich döste hin und wieder ein bisschen und trug immer in meine App ein, wenn ich eine leichte Wehe verspürte. Es begann sich eine gewisse Regelmäßigkeit abzuzeichnen, etwa alle 28 Minuten. Gegen vier Uhr Morgens kam eine sehr müde Hebamme zu mir und sagte, dass es bald soweit sei, mich einzuleiten. Ich erklärte ihr, dass das vermutlich nicht länger nötig wäre, da ich schon – wenn auch nur schwache – Wehen verspürte. Ich zeigte ihr meine Aufzeichnungen auf meiner App, doch sie schien nur sehr wenig begeistert. Sie ließ mich wissen, dass ich jetzt an einen Apparat angeschlossen werde und wir dann sehen könnten, ob ich tatsächlich Wehen hatte. Das wunderte mich sehr, immerhin wusste ich doch, dass meine Empfindungen real waren.

Kurz darauf lag ich an einem Wehenschreiber samt Herzmonitor und sollte dort eine Stunde für die Aufzeichnungen bleiben. Weiterhin verspürte ich leichte Kontraktionen, konnte aber nicht sehen, ob sich die auch auf dem Wehenschreiber abzeichneten. Nach mehr als einer Stunde kam dieselbe Hebamme wieder und schaute kaum auf den Monitor. Ich fragte sie, ob Wehen erkennbar seien, doch sie meinte, so klar könne man das nicht sagen. Auf jeden Fall sei jetzt die Zeit für die Einleitung gekommen.

Ich kam mir vor, als sei ich Teil einer Produktionslinie in einer Fabrik.

Doch das wollte ich gar nicht mehr. Ich war überzeugt davon, dass die Geburt einen natürlichen Verlauf nehmen würde und teilte das meiner Geburtshelferin auch mit. Ihre Antwort machte mir fast Angst: Sie erklärte, ich sei für eine Einleitung im Krankenhaus, weil nach der 42. Schwangerschaftswoche häufiger und auch schneller Komplikationen auftreten können. Sie verunsicherte mich, denn mein Gefühl sagte mir, dass es richtig sei, dir die Zeit zu geben. Doch sie war die Expertin, und ich wollte dich auf keinen Fall gefährden. So gern hätte ich mich mit deinem Papa beraten, doch dafür fehlte nun angeblich die Zeit. Ich kam mir vor, als sei ich Teil einer Produktionslinie in einer Fabrik, unfähig auszubrechen.

Also ließ ich es zu, dass mir ein Einleitungszäpfchen verabreicht wurde – ein unangenehmer Vorgang verbunden mit dem Gefühl, mein Selbstbestimmungsrecht verloren zu haben. Wie lange es von dem Moment an dauerte, bis die starken Wehen begannen, weiß ich nicht mehr. Es kam mir sehr schnell vor, und sie erwischten mich mit so einer Wucht, dass mein ganzer Körper sich dagegen zu sträuben schien.

Wo steckte denn nur dein Papa? Ich fühlte mich sehr allein.

Mir war auf einmal furchtbar schlecht. Mehrmals hintereinander musste ich mich übergeben, ich bekam Durchfall und schlurfte zitternd zur Toilette und zurück. Und nochmal und nochmal. Ich versuchte, mich zu beruhigen und mich auf meinen Atem zu konzentrieren, meinen visuellen Zufluchtsort heraufzubeschwören. Es gelang mir immer nur kurz. Wo steckte denn nur dein Papa? Ich fühlte mich sehr allein. Als ich endlich die Chance hatte, schickte ich ihm eine SMS. Wie sich herausstellte, hatte ihn niemand informiert.

Mir wurde gesagt, dass mich wieder hinlege solle, damit der Wehenschreiber angeschlossen werden kann. Auch ein Herzschlagmessgerät wurde angelegt, um zu hören, ob bei dir alles in Ordnung ist. Ich hoffte inständig, dass es dir besser gehen würde als mir, denn ich fühlte mich unwohl dazuliegen. Mir war immer noch schlecht, und ich hatte das Gefühl, jeden Moment wieder aufs Klo rennen zu müssen. Deshalb versuchte ich mich auf meinen Atem zu konzentrieren: ruhig ein und aus, wir beide schaffen das schon!

Sie fand keinen Herzton, und ich verfiel in Panik.

Plötzlich piepte etwas furchtbar laut. Der Herzmonitor. Das Gerät konnte deinen Herzschlag nicht ausmachen! "Bestimmt kommt gleich jemand", dachte ich. Doch niemand kam, der schrille Piepton hörte nicht auf. Ich suchte nach der Klingel, drückte den Knopf, nichts passierte. "Hatte mich jemand gehört?" Ich fing an zu rufen, schließlich zu schreien, bis endlich eine Schwester angerannt kam. Als sie verstand, was los war, versuchte sie den Herzmonitor neu einzurichten. Wahrscheinlich nur verrutscht, signalisierte sie. Doch sie fand keinen Ton, und ich verfiel in Panik. Wo bist du? Wie geht es dir? Die Schwester rief Ärzte herbei. Mein Bauch wurde gedrückt und untersucht, eine Ärztin, die mich mit dem Stethoskop abhörte, fand schließlich deinen Herzschlag wieder. Zum Glück! Aber sie bestätigte, dass dein Herz manchmal zu stoppen schien. Was machst du denn?

Ab diesem Moment stand ich unter Beobachtung, musste im Bett liegen und wurde immer wieder an alle möglichen Gerätschaften angeschlossen. Auf und ab wandern, auf dem Gymnastikball sitzen und entspannen war nun nicht mehr möglich, doch das interessierte mich nicht. Hauptsache, dir ging es gut! Endlich kam auch dein Papa. Ich war zu müde und erschöpft, um ihm alles zu erzählen, zumal die Wehen mittlerweile schnell, heftig und sehr, sehr regelmäßig kamen. Das Gefühl von Wellen, die ich mit meinem Atem durchschwimmen konnte, existierte nur noch in der Theorie. Meine Realität fühlte sich mehr nach wilder Brandung an, die mich unter die Wasseroberfläche zieht und dann nach Luft japsend ausspuckt. Im Gesicht deines Papas konnte ich erkennen, wie schlecht ich ausgesehen haben muss. Mein Anblick schockte ihn sichtlich. Während der Wehen hielt er meine Hand, ich drückte seine sehr, sehr fest.

Irgendwann wurden wir in ein Einzelzimmer verlegt, dort untersuchte mich eine Hebamme. Seit den ersten Kontraktionen lagen mindestens neun Stunden hinter uns, mein Muttermund war allerdings nur vier Zentimeter geöffnet. Sie glaubte, dass es noch einige Zeit bis zur Entbindung dauern würde, was mich entmutigte. Ich fühlte mich jetzt schon ziemlich schlapp, und der anstrengendste Teil lag ja noch vor mir.

Dein Papa verließ hin und wieder den Raum, um deine Oma und deinen Opa am Telefon auf den neuesten Stand zu bringen. Sie waren extra aus Deutschland angereist, um ihr Enkelkind gleich nach der Geburt kennenlernen zu können.

Anzeichen für großen Stress beim Baby – der Not-Kaiserschnitt

Wenn ich heute an die Stunden in der Klinik zurückdenke, kommen sie mir wie ein zeitloser Raum vor. Meine Vorstellung von den Abläufen bleibt eher verschwommen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann was passierte. Irgendwann riet eine Hebamme mir auf jeden Fall dazu, den Blasensprung herbeizuführen, weil der Vorgang die Geburt beschleunigen könnte.

Wir willigten ein, unserem Geburtsplan zum Trotz. Die Hebamme fand Mekonium in der Fruchtblase. Gemeinsam mit dem unregelmäßigen Herzschlag sei das ein Anzeichen für großen Stress beim Baby, erklärte sie, verschwand und kam mit einem Arzt zurück. Der untersuchte mich. Mein Muttermund war weiterhin nur vier Zentimeter geöffnet, die Wehen kamen durchgehend sehr heftig und sehr häufig. Dein Papa und ich hörten über den Herzmonitor, dass dein Herz nun bei jeder Kontraktion aussetzte, was uns große Sorgen bereitete. Der Arzt meinte, dass das nicht unbedingt lebensbedrohlich sei, dass wir nun aber eine Entscheidung treffen müssten: Entweder sie müssten dir jetzt Blut aus dem Köpfchen abnehmen, um deinen Sauerstoffgehalt zu bestimmen und daraufhin möglicherweise einen Not-Kaiserschnitt durchzuführen – oder wir sparten uns das und gingen gleich zum Not-Kaiserschnitt über. Er machte uns klar, dass eine natürliche Geburt so gut wie ausgeschlossen sei und du wahrscheinlich zu wenig Sauerstoff bekämest.

Dein Papa und ich stimmten der Operation umgehend zu. Und dann ging alles ganz schnell: Das Zimmer füllte sich auf einmal mit vielen Menschen, ich wurde alles Mögliche gefragt, während man mich auf ein anderes Bett hievte und mich schnell durch die Gänge bis zum Operationssaal schob. Dein englischer Papa versuchte an meiner Seite zu bleiben, er wollte aber auch schnell deinen Großeltern eine SMS schicken. "Was heißt Kaiserschnitt auf Deutsch?" fragte er mich panisch. Seine Sorge um dich und mich und jetzt auch noch die deutsche Sprache konnte man deutlich spüren. Ich musste fast kurz lachen, presste "Kaiserschnitt" heraus und wurde in den OP geschoben.

Ich verspürte einen heftigen Schmerz. Was war das?

So viele Personen standen um mich herum, es herrschte Hektik. Ich versuchte weiterhin, ruhig zu bleiben, für dich und für mich, aber konnte nicht verhindern, dass ich Angst bekam – um dich und vor dem, was jetzt passieren würde. Hinter mir sagte jemand, ich solle mich nach vorne beugen, dann verspürte ich einen heftigen Schmerz im Rücken und im rechten Bein. Was war das? Offenbar hatte ein Arzt versucht, mir eine Spinalanästhesie zu legen. Aber ohne Vorwarnung? Einer Krankenschwester, die sich an meine Seite stellte, erzählte ich von den Schmerzen im rechten Bein. An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass da wohl etwas schief gegangen war. Sie informierte einen Arzt, der die Prozedur wiederholte. Diesmal wurde mein Unterkörper taub und ich auf den OP-Tisch gehoben.

Ich fühlte mich furchtbar schwindlig, meine Arme und mein Oberkörper begannen zu zittern, ohne dass ich es kontrollieren konnte. Das Zittern wurde zu einem Schütteln, was es mir fast unmöglich machte, die Hand deines Papas zu halten. Ich konnte nicht sehen, was vor sich ging, da eine Tuchwand meinem Unterkörper optisch abtrennte. Ich hörte aber emsiges Treiben und spürte ein Ziehen, Rütteln und Ruckeln; weh tat es jedoch nicht. "Hoffentlich geht es dir gut", dachte ich die ganze Zeit. Dann, auf einmal, gabst du deinen ersten Schrei von dir. Du warst da!

Es war einfach nur schön, dass du endlich hier bei mir warst.

Allerdings wurdest du mir nicht einmal gezeigt, sondern direkt in den Nebenraum zur Untersuchung gebracht. Als ich dich endlich zu Gesicht bekam, warst du schon gewaschen und in ein Tuch gewickelt. Es fühlte sich fast an, als wärst du so auf die Welt gekommen. Und trotzdem fühlte ich mich einfach nur froh und erleichtert, dass du am Leben und gesund warst. Ich hätte dich so gern gehalten, doch das ging nicht, weil meine Arme sich immer noch unkontrolliert schüttelten. Dafür hielt dich dein Papa ganz fest im Arm, und du blinzeltest etwas missmutig unter deinem Handtuch hervor.

Irgendwann, endlich, durfte auch ich dich in den Arm nehmen. Es war unglaublich und schön. Von diesem Augenblick an ließ ich dich nicht mehr los und hielt dich die ganze Nacht fest. Ich war so voller Freude und Dankbarkeit, dass ich überhaupt nicht schlafen konnte. Es war einfach nur schön, dass du endlich hier bei mir warst.

Und jedes Mal, wenn ich dich heute ansehe, empfinde ich die gleichen Freude und Dankbarkeit wie damals, kurz nach deiner Geburt.

Deine Mama

Die Zeilen an Leni könnt ihr auch in unserem "Leben & erziehen"-Buch nachlesen: Es enthält 30 wunderschöne Briefe von Eltern, die ihren Kindern von ihrer Geburt berichten. Manche sind aufregend, einige dramatisch, viele ungewöhnlich – und alle einzigartig, so wie auch jedes Baby es ist.