Das große Bibbern vor der Schuleingangsuntersuchung hat begonnen? Beruhigt euch und eure Kids! Dieser Test ist vielmehr eine Chance, zu erkennen, wie weit das Kind ist und ob es in manchen Bereichen noch unterstützt werden muss. Übrigens: Die Schuleingangsuntersuchung ersetzt nicht die U9 beim Kinderarzt, die im Vorfeld durchgeführt werden sollte.

Schuleingangsuntersuchung – wann und wo?

Die Schuleingangsuntersuchung findet in der Regel etwa ein halbes Jahr vor der Einschulung statt. Sie wird nicht vom Kinderarzt, sondern vom offiziellen Schularzt im jeweiligen Bezirks- oder Gesundheitsamt durchgeführt. Die Eltern werden schriftlich über den Termin informiert, je nach Bundesland über die Kita, bei der Anmeldung an der Grundschule (auf die man ebenfalls vorab schriftlich hingewiesen wird) oder direkt per Post im eigenen Briefkasten.

Ob in Bayern, Hamburg oder Niedersachsen: Schuleingangsuntersuchungen haben keine einheitlichen Tests

Der Ablauf der Schuleingangsuntersuchung ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt und je Bundesland, Landkreis oder Stadt unterschiedlich.

In Bayern zum Beispiel ist die Untersuchung in zwei Bereiche aufgegliedert, in ein etwa halbstündiges Schuleingangsscreening und, falls dabei Besonderheiten festgestellt wurden, eine anschließende schulärztliche Untersuchung. In anderen Bundesländern gibt es nur einen, dafür deutlich längeren Termin beim Schularzt für alle zukünftigen ABC-Schützen. In Hamburg beispielsweise ist die Untersuchung ebenfalls zweigeteilt, findet aber in der Regel am selben Tag statt. So lernen zwei verschiedene Menschen der Behörde das Kind kennen und schauen sich unterschiedliche Entwicklungsbereiche an. Das kann gut und gerne 1,5 Stunden dauern.

Doch das Ziel ist das Gleiche: herauszufinden, ob das Kind schulreif ist, damit ein guter Start gelingt. Es handelt sich also eher um die Erhebung des Entwicklungsstandes als tatsächlich um einen Test.

Voraussetzungen und Fähigkeiten, die in der Schuleingangsuntersuchung abgefragt oder erhoben werden

Grundsätzlich geht es um verschiedene Bereiche, die zeigen, ob ein Kind "reif" für die Schule ist. Daher gibt es fein- und grobmotorische, geistige und sprachliche "Übungen" (das klingt netter als "Tests"). Auch die soziale Entwicklung spielt eine Rolle. Zum Teil gibt es Überschneidungen, sodass sich nicht alle Übungen eindeutig zuordnen lassen. Hier einige Beispiele für Fragen, Untersuchungen und Übungen:

- Hat das Kind alle nötigen Impfungen, war es bei den Vorsorgeuntersuchungen? Gibt es gesundheitliche Auffälligkeiten, z. B. chronische Erkrankungen oder frühere Erkrankungen?

- Größe, Gewicht und ggf. Kopfumfang werden gemessen.

- Hörtest und Sehtest.

Schuleingangsuntersuchung: Aufgaben, die kommen können

Grob- und feinmotorische Fähigkeiten

- Kann es auf einem Bein hüpfen und den Hampelmann machen? Und mit beiden Beinen seitwärts hin und her über eine Linie springen?

- Kann es rückwärts laufen?

- Wie malt das Kind einen Menschen? Wie hält es einen Stift?

- Kann es einfache geometrische Figuren nachmalen und benennen?

Sprachliche und soziale Kompetenzen

- Kann das Kind von 1 bis 10 zählen?

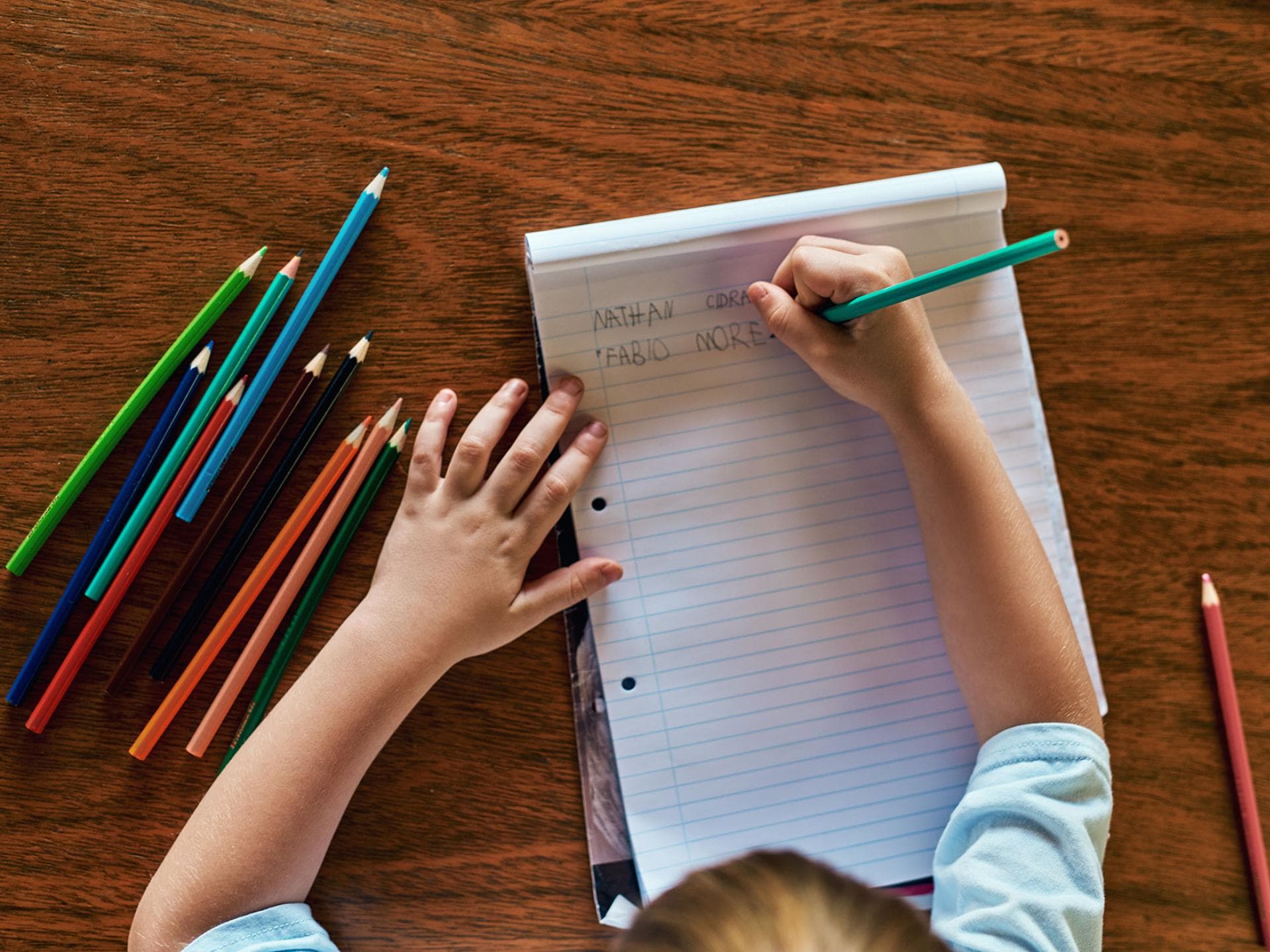

- Kann es seinen Vornamen schreiben?

- Kann es sagen, wo es wohnt?

- Kann das Kind Farben erkennen und bestimmen?

- Erkennt es kleine Mengen? Kann es zum Beispiel sagen, ob mehr grüne oder mehr rote Spielzeugautos auf einem Bild sind?

- Erkennt es Unterschiede? Beispielsweise, welches Objekt nicht dazugehört (z. B. eine Zahnbürste unter lauter Sandkastenspielzeug).

- Erkennt es alltägliche Dinge auf Bildern und kann dazu die Oberbegriffe nennen (zum Beispiel den Begriff "Kleidung" bei Jacke, Hose, Pullover ...)?

- Kann es sich Wörter und Sätze merken und sie wiederholen?

- Kann es ausgedachte Wörter nachsprechen und mündlich Wörter korrigieren, in denen ein Buchstabe fehlt?

- Gibt es Auffälligkeiten bei der Aussprache?

- Beherrscht es einen ausreichenden Wortschatz und spricht es grammatikalisch richtig?

- Kann das Kind Anweisungen umsetzen?

- Ist das Kind kontaktfreudig?

- Wirkt das Kind emotional gefestigt, kommt es mit Niederlagen zurecht?

Das Ergebnis des "Tests" wird anschließend mit den Eltern besprochen, eventuell werden auch Fördermaßnahmen empfohlen. Die schriftliche Stellungnahme bekommen die Eltern mit, um sie an die Schule weiterzuleiten.

Darf oder muss ein Kind nach dem Test eingeschult werden?

Letztendlich entscheiden die Eltern – nicht der Schularzt – darüber, wann das Kind eingeschult wird oder nicht. Der Schularzt gibt aber seine Empfehlung an die Schulbehörde weiter. Hält der Schularzt das Kind für schulreif, die Eltern möchten aber noch ein Jahr warten, können sie dies beantragen (dies kann man auch mit dem Schularzt besprechen). Ebenso umgekehrt: Empfiehlt der Schularzt, ein Jahr später einzuschulen, können Eltern dennoch entscheiden, dass ihr Kind im kommenden Sommer mit der Schule beginnt.

Es gibt also bei dieser Untersuchung absolut nichts zu befürchten, auch wenn eine gewisse Aufregung verständlicherweise mit dabei ist. Viele Kinder haben sogar großen Spaß an diesen kleinen Übungen. Wichtige Voraussetzung: kein Druck von den Eltern.

Kritik an der Schuleingangsuntersuchung

Ist dieser Test wirklich aussagekräftig? Kann er den individuellen Entwicklungsstand eines jeden Kindes angemessen berücksichtigen? Das fragen sich auch Experten. "Die Herausforderung bei Schulreifetests liegt darin, dass sie oft eine standardisierte Methode zur Beurteilung der Kinder verwenden. Dies kann dazu führen, dass Kinder, die sich in einem bestimmten Entwicklungsbereich langsamer entwickeln, als 'nicht schulreif' eingestuft werden, obwohl sie in anderen Bereichen bereits sehr gut entwickelt sind", bemängelt die Ergotherapeutin Melanie Wunderling, die seit Jahren auf den Bereich Pädiatrie spezialisiert ist. Die Folge: ein verzerrtes Bild! Sie plädiert dafür, dass der Schulreifetest nicht die alleinige Grundlage für die Entscheidung zur Einschulung sein solle, sondern vielmehr als eine von vielen Informationen diene. Aus ihrer Sicht sind zum Beispiel auch Faktoren wie soziale Fähigkeiten, emotionale Reife und die Fähigkeit zur Selbstregulation für die Beurteilung wichtig. "Der Fokus sollte darauf liegen, dass jedes Kind die bestmögliche Bildung und Unterstützung erhält, um seine Potenziale zu entfalten, unabhängig von einem standardisierten Testergebnis."